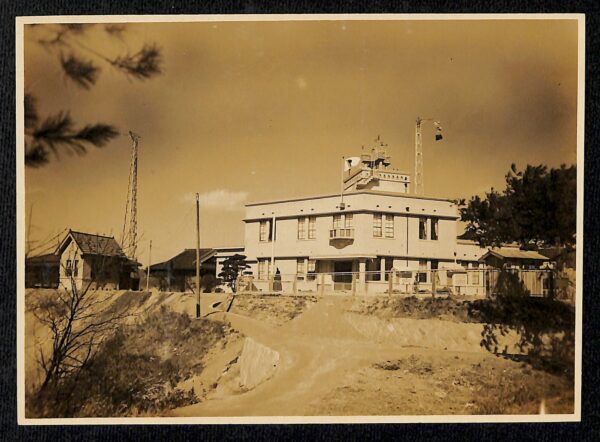

平成12年(2000年)7月指定 竣工当時の旧広島地方気象台(当時は広島県立広島測候所) 竣工当時の旧広島地方気象台(当時は広島県立広島測候所) |

| 旧広島地方気象台は、昭和9年に広島県立広島測候所として建築され、昭和14年に国営移管、昭和62年12月に中区上八丁堀の合同庁舎へ移転しました。 昭和20年には原子爆弾により被災しましたが、職員による気象観測は1日も休むことなく続けられました。同じ年の9月には枕崎台風が広島を襲い、このときの様子は柳田邦男の小説「空白の天気図」でも詳しく紹介されています。 建物は鉄筋コンクリート造りで、戦前の建物の特徴と新しいモダンなデザインをあわせもつ、建築技術的、デザイン的にも非常に優れた建物です。 戦前の鉄筋コンクリートの建物は太平洋戦争のため、昭和14年ごろを境にその建築が行われなくなります。このことから、旧広島地方気象台は戦前の鉄筋コンクリートの建物としては最末期のものといえます。戦前の建物の特徴である縦長の窓は明治期レンガ造りの建物の特徴を引き継いだものです。また、建物の外壁にみられる人造石洗い出し仕上げやリシン掻き落とし仕上げ、内部の床面や階段手すりなどの人造石研ぎ出し仕上げなどは、人件費よりも、材料費の方が高かった時代に人手をかけて丁寧に造られた建物であることを示しています。 一方で、これまでの建物の顔として重厚に造ることが主流であった玄関ポーチのひさしを薄くした造りや、2本の柱で支えることが当たり前であったものを片方の柱だけで支えるなど斬新なデザインは当時の人々を驚かせたに違いありません。屋上部分の観測塔へ登る階段にみられる壁面から突き出した片持ちの構造などは、それまでのレンガ造りでは考えられなかったものが、鉄筋コンクリート技術の進歩によって可能となったことを物語っています。 さらに、観測塔の周囲に巡らされた尖頭アーチ状の穴は、屋上の防水の構造上非常に重要なところにあけられています。あえて挑戦的ともいえる設計をした技術者やそれに応えた職人たちの技術の高さがしのばれます。 気象台の建物が建てられた昭和の初期は、日本の鉄筋コンクリート建築の技術が世界に肩を並べた時代です。「旧広島地方気象台」は、当時の日本人のものづくりにかける意気込みや情熱を今日に伝えています。 |

| 旧広島地方気象台文化財建物見学マップはこちらから |

|

|

お問い合わせ・ご意見 | 個人情報の取り扱いについて | 電話:082-231-0177 |

サイトマップ |